司法試験受験生「芦部憲法7版で、特に読むべき箇所は?」

— 平 裕介 (@YusukeTaira) 2019年3月11日

回答「例えば194-197頁です。6版188-189頁と読み比べてみましょう。【インターネット上の表現の自由】に関する記述の分量が約3倍に増え大幅に加筆。平成23年司法試験論文憲法を想起させます。もちろん平成31年論文憲法との関係でも重要です」

芦部憲法は予備校とか行かないと

行間読めないよね。

そもそも行間を読む必要あるのだろうか?

そういうものだと受け入れて覚えてしまうという、

薄っぺらい理解で大抵の試験はいけるのではないだろうか

法学は、我妻団藤宮沢が起点になっていて、そこに根本的な疑問点についてどう考えるのかが書いてある。

あとはそれらの発展派生なので、それだけ読んでいても得心がいかない。

我妻・団藤-大塚・宮沢-芦部をベースにして、近時の有力説を違いに注目して読んでいくと、論証が思い浮かぶようになる。

学説といっても色々あるので、権威ある基本書や逐条解説で相場観をつかみつつではないと。特殊な個別学説と有名論点で心中するのはね。

— anonymity (@babel0101) 2019年3月12日

【2019/03/12の新刊】「憲法(第7版)」(売れています!) https://t.co/LSjNPOQl0u

— 至誠堂書店 (@ShiseidoShoten) 2019年3月11日

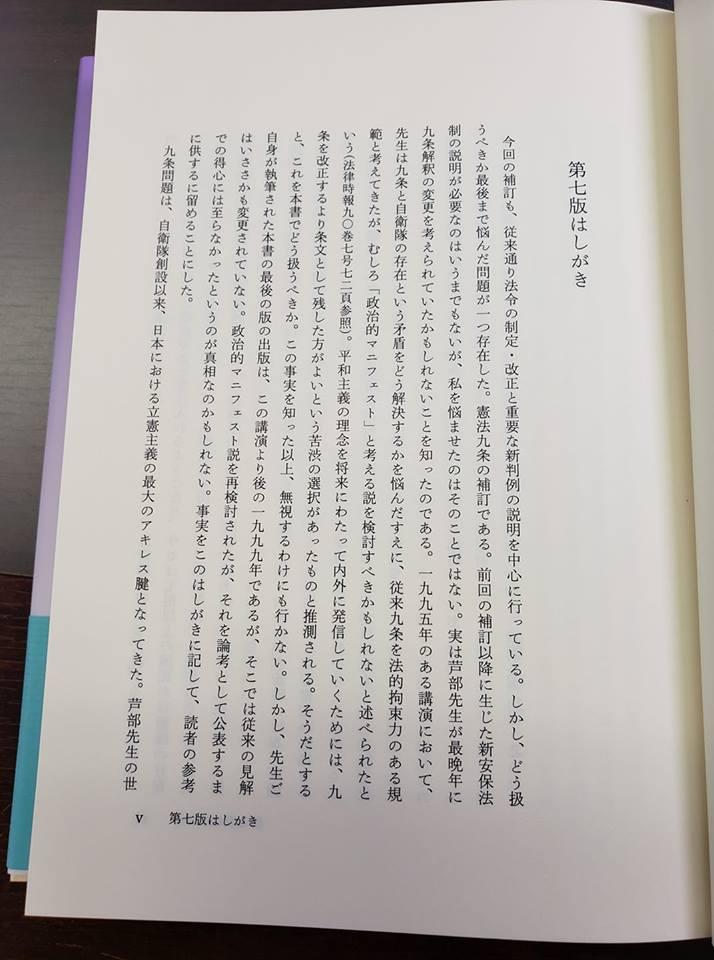

初版から揃っているので一応買ってきた。 pic.twitter.com/kKLUPj6P2U

— 吉田弘幸 (@y__hiroyuki) 2019年3月12日

- 作者: 宮沢俊義,芦部信喜

- 出版社/メーカー: 日本評論社

- 発売日: 1978/09

- メディア: 単行本

- この商品を含むブログ (3件) を見る

「人間相互の関係を支配する崇高な理想」とは、隣人愛・信頼・平和といったような、自主的な人間の結合として成立する民主的社会の存立のために欠くことのできない、人間と人間との関係を律する最高の道徳則――いわばカントが、星をちりばめた天にも比した「胸の内の道徳則」のようなもの――を意味する、と解することができようか。

P213

個人主義は、一方において、他人の犠牲において自己の利益のみを主張しようとするエゴイズムに反対し、他方において、「全体」というような個人を超えた価値のために個人を犠牲にしてかえりみない全体主義に反対し、全ての個々の人間を自主的な人格として平等に尊重しようとする。

一元的内在制約説

宮澤俊義により主張され通説とされている学説である。公共の福祉を人権相互の矛盾を調整するために認められる実質的公平の原理と解する。この意味での「公共の福祉」とは、憲法規定にかかわらず、すべての人権に論理必然的に内在しているとする。この「公共の福祉」原理は、自由権を各人に公平に保証するための制約を根拠付けるためには"必要最小限度の規制"のみを認め(自由国家的公共の福祉)、社会権を実質的に保証するために社会国家的公共の福祉として機能する、とする。例えば、憲法上保障される表現の自由は、同じく憲法上、幸福追求権の一種として保障されると解されているプライバシーの権利や忘れられる権利と衝突する。このような事態が生じる場合に、両者の調整を図るための概念が「公共の福祉」である。

もっと勉強したかな #peing #質問箱 https://t.co/dwvqL28yEp

— たけるbot (@itotakeru) 2019年3月11日

#勉強法